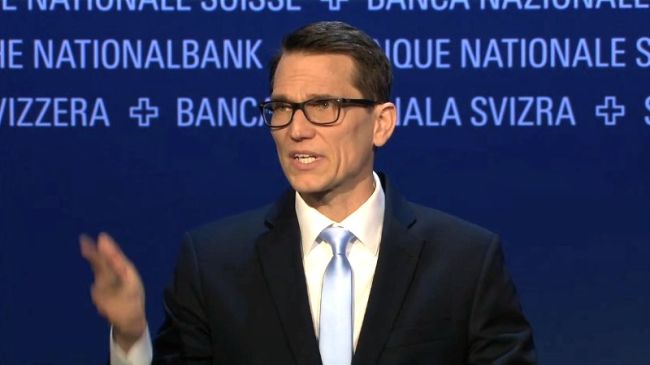

«Never explain, never excuse» war die Maxime von Montagu Norman, der der Bank of England von 1920 bis 1944 vorstand. Man täte Thomas Jordan Unrecht, wenn man dem Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank (SNB) den gleichen Leitspruch für seine zwölfjährige Karriere an der Notenbankspitze unterstellte. Auch wenn seine öffentlichen Auftritte da und dort etwas unbeholfen und rechthaberisch in Erinnerung sind. Martin Schlegel, der sich vor wenigen Jahren noch als Jordans Praktikant bezeichnete und nunmehr seit einem Jahr die SNB präsidiert, ist offensichtlich um eine kommunikative Öffnung der Notenbank bemüht.

Soeben ist erstmals eine Zusammenfassung der bankinternen Diskussion zur geldpolitischen Lagebeurteilung erschienen. Eine mittlerweile gängige Praxis der wichtigsten Notenbanken, gegen die sich Schlegels Ziehvater noch gesträubt hatte. «Blindes Mitmachen von Modewellen ohne ersichtliche und deutliche Vorteile scheint mir gefährlich zu sein», sagte Jordan einst und fügte hinzu: «Unbedachte Neuerungen können sich später leicht als Bumerang erweisen.» Auffallend ist das Bemühen des neuen SNB-Präsidenten, sich an den vierteljährlichen Medienkonferenzen zurückzunehmen und die anderen beiden Mitglieder des Direktoriums zu Wort kommen zu lassen. Dass sich die Notenbankspitze im Quartalsrhythmus und nicht mehr bloss halbjährlich den Medien stellt, wurde allerdings noch unter Jordan beschlossen.

Zum neuen medialen Stil der Nationalbank gehört, dass ein Interview der Migros-Zeitung mit dem Präsidenten auf der SNB-Webseite veröffentlicht wird. In der Ära Jordan (wie auch zuvor) wurden die sorgfältig orchestrierten präsidialen Interviews weder auf der Homepage repliziert, noch kamen Organe abseits des medialen Mainstreams zum Zug. Eine Ausnahme machte Philipp Hildebrand, als er im Juni 2009 kurz vor seinem Amtsantritt der «Wochenzeitung» ein grosses Interview gab. Böse Zungen behaupten, dass es dem smarten Notenbanker vorab um die Selbstprofilierung ging.

Und nun die Nachricht, dass die Nationalbank ihre Beteiligungen am anglo-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto und an zwei Energiekonzernen (Tullow Oil und EnQuest) verkauft hat. Seit 2024 habe die SNB mehr als doppelt so viele Beteiligungen an Öl- und Gasfirmen verkauft wie investiert, meldet zudem die Agentur Reuters. Die grösste Devestition betraf im ersten Quartal dieses Jahres den Verkauf aller Aktien des US-Ölriesen Chevron im Wert von 711,9 Millionen Dollar. Die Koalition «Unsere SNB», ein Zusammenschluss von Umweltorganisationen unter dem Dach der Klima-Allianz Schweiz, spricht von einem bedeutenden Schritt in die richtige Richtung. Noch gebe es aber viel zu tun, und die Nationalbank gehe viel zu langsam vor.

Kein radikaler Kurswechsel in der Anlagepolitik

Tatsächlich geht es kaum um einen radikalen Kurswechsel in der Anlagepolitik. Seit Anfang 2014 dank den Publikationsvorschriften der US-Börsenaufsicht SEC der Schleier über den Aktienanlagen der SNB etwas gelüftet wurde, räumt die Notenbank ein, dass sie nicht überall investiert, wo die Ziele der Liquidität und der Werterhaltung erfüllt sind. Die Ausschlusskriterien, bei deren Umsetzung sich die SNB extern beraten lässt, wurden seither sukzessive ergänzt. Betraf der Verzicht zunächst Unternehmen «die international geächtete Waffen produzieren, grundlegende Menschenrechte massiv verletzen oder systematisch gravierende Umweltschäden verursachen», so sind die Kriterien für einen Ausschluss heute wie folgt formuliert:

Zum einen verzichtet die SNB aufgrund ihrer speziellen Rolle als Zentralbank gegenüber dem Bankensektor auf Investitionen in Aktien von systemrelevanten Banken weltweit. Zum anderen berücksichtigt die SNB die grundlegenden Normen und Werte der Schweiz in ihrer Anlagepolitik, indem sie keine Aktien und Anleihen von Unternehmen erwirbt, die grundlegende Menschenrechte massiv verletzen, systematisch gravierende Umweltschäden verursachen oder in die Produktion international geächteter Waffen involviert sind.

Unter dem Kriterium «systematisch gravierende Umweltschädigung» werden Unternehmen ausgeschlossen, die im Rahmen ihrer Produktion beispielsweise Gewässer oder Landschaften systematisch vergiften oder die Biodiversität massiv schädigen. Seit Dezember 2020 berücksichtigt die SNB auch Klimaaspekte, indem sie zusätzlich Unternehmen ausschliesst, deren Geschäftsmodell hauptsächlich auf dem Abbau von Kohle zur Energiegewinnung basiert. Unter geächteten Waffen werden B- und C-Waffen, Streumunition und Personenminen verstanden. Zudem schliesst die SNB Unternehmen aus, die in die Produktion von Nuklearwaffen für Staaten involviert sind, die nicht zu den fünf legitimen Atommächten gemäss UNO-Definition zählen.

Strengere Umsetzung der Ausschlusskriterien?

In der Praxis hiess dies, dass die Nationalbank in den Jahren 2014 und 2015 ihre Beteiligungen an den US-Rüstungskonzernen Textron, General Dynamics und Lockheed Martin verkaufte. Sie trennte sich 2016 aber auch vom kanadischen Bergbaukonzern und weltgrössten Goldproduzenten Barrik Gold. Die jüngsten Devestitionen stellen damit keine Abkehr von der bisherigen Anlagepolitik dar. Tempo und Umfang des Ausstiegs aus problematischen Engagements im Energiebereich deuten aber darauf hin, dass die SNB unter Schlegel den Grundsatz extensiver interpretiert, wonach die Anlagepolitik die grundlegenden Normen und Werte der Schweiz zu berücksichtigen hat.

Gemeinsam ist allen Entscheiden, dass sich die Nationalbank in Schweigen hüllt und nicht über die Gründe des Ausschlusses informiert. Hier setzt denn auch eine Forderung der Klimaschutzorganisationen an, die neben den Ausschlussgründen auch Informationen über die Ausübung des Stimmrechts in den beteiligten Firmen verlangen. Zuständig für die Aufsicht über den Anlage- und Risikoprozess der SNB ist der Bankrat, das elfköpfige Gremium. Das Direktorium definiert die Grundsätze der Anlagepolitik, wozu unter anderem auch die Frage der Ausschlusskriterien gehört. Daran erinnerte der Bundesrat kürzlich in der Fragestunde des Nationalrats auf die Kritik am grossen Spielraum der Nationalbank bei den Ausschlusskriterien.

Governance-Probleme beim Bankrat

Der Bankrat hat den Ruf eines Kopfnicker-Gremiums. Die Reglemente seiner Ausschüsse sichern dem Direktorium einen starken Einfluss. Eine wichtige Weichenstellung steht im Frühling 2027 an, wenn die amtierende Präsidentin Barbara Janom Steiner nach zwölfjähriger Amtszeit in den Ruhestand tritt. Ihre Nachfolge regelt der Bundesrat. Dies wäre der geeignete Zeitpunkt für eine Reform der Governance im Aufsichtsgremium, durch die Wahl einer starken Persönlichkeit und die Stärkung der Unabhängigkeit des Bankrats, der weder über ein eigenes Sekretariat noch über eine Medienstelle verfügt.